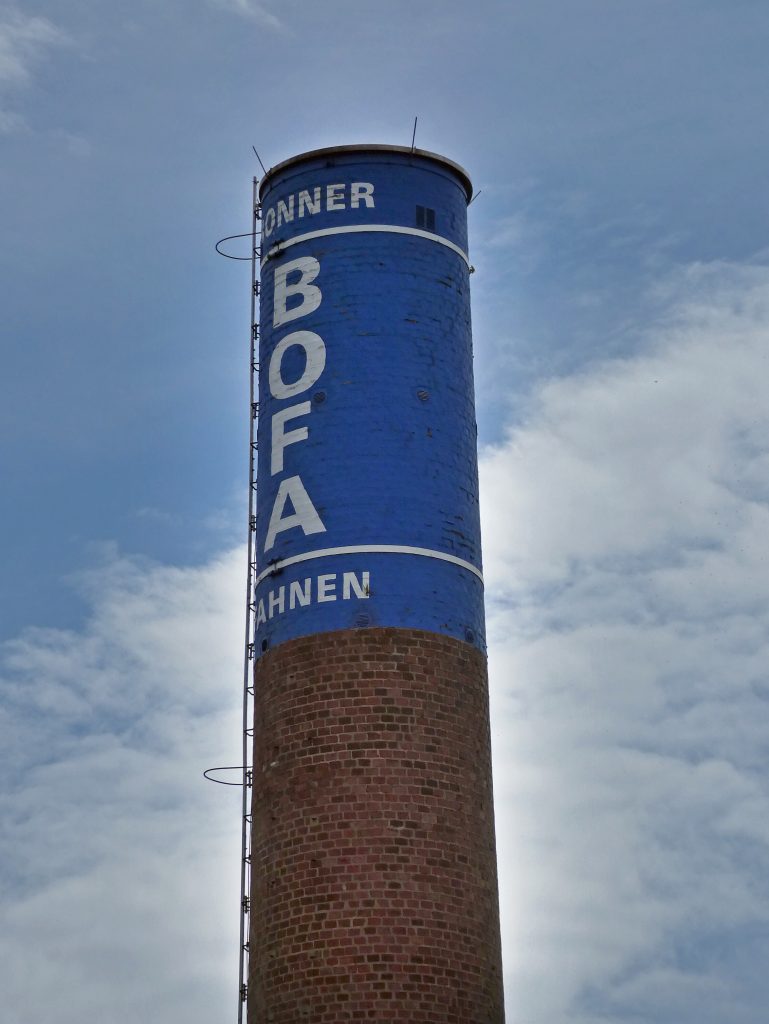

Einer der wenigen (noch) gut erhaltenen Fabrikkomplexe Bonns ist im Norden der Stadt zu entdecken: die Gebäude der einstmals bedeutenden Bonner Fahnenfabrik. Das Gelände mit zwei großen Fabrikhallen und einem weithin sichtbaren Schornstein soll in zukünftig eine neue Nutzung erfahren, die das Ensemble grundlegend verändern wird.

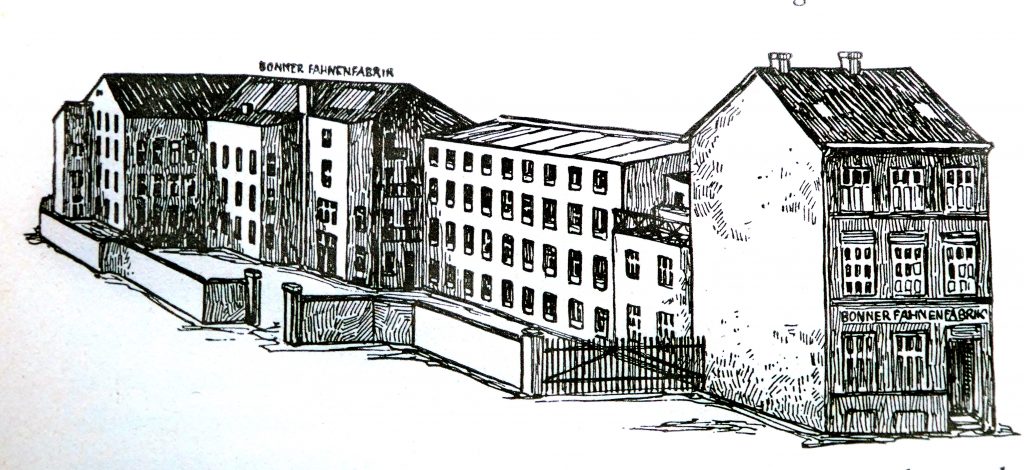

Die Bonner Fahnenfabrik blickt auf eine sehr deutsche Geschichte mit all ihren Konjunkturen und Katastrophen zurück. Zunächst profitierte sie von „Glanz und Gloria“ des boomenden Kaiserreiches. 1864 bemerkte Josef Meyer, der ein Dekorationsgeschäft in Bonn führte, dass die preußischen Soldaten mit Fahnen ohne Preußen-Adler auskommen mussten. Seine Idee, Fahnen mit dem preußischen Wappentier zu versehen, erwies sich als erfolgreich; die innovativen Produkte wurden schnell zum Verkaufsschlager.

Die siegreichen Kriege von 1864 und 1870 und der wachsende Reichspatriotismus beförderten den Absatz der Fahnen aus Bonn. Regimenter, Vereine, Reedereien, Festkomitees – viele Patrioten bestellten im militärvernarrten Kaiserreich die bunten Fahnen. Die Bonner Fahnenfabrik avancierte zum Hoflieferanten an 15 Fürstenhöfen, vor allem in deutschen Landen, aber auch in Rumänien oder Schottland. Die junge Fahnenfabrik fertigte aber auch Theaterkostüme und Theaterdekorationen, Festbeleuchtungen, Girlanden, Bänder, Feuerwerksartikel sowie zahlreiche Dekorations- und Scherzartikel – nicht zuletzt auch für Karnevalsfeiern.

Gleichzeitig sah sich die Firma in den 1880er Jahren aber auch einer antisemitischen Kampagne der katholischen Presse ausgesetzt, die ihren Vereinen und Pfarreien empfahl, keine Produkte der „israelitisch(n) Bonner Fahnenfabrik“ zu kaufen.

Im Betrieb selbst gab es die Fahnennäherei, eine Dekorationsschleifennäherei, eine Schlosserei und Tischlerei und den Versand. Das eigentliche Fahnensticken und Fahnenmalen geschahen außerhalb des Hauses. Für das Fahnenmalen gab das Unternehmen auswärtigen Lohnmalern Schablonen vor, mit deren Hilfe die Motive auf die Fahnen aufgebracht wurden. Vor dem ersten Weltkrieg erfolgten erste Ansätze zur Mechanisierung und Zentralisierung der Arbeitsschritte. So wurden etwa neue Methoden der Färbung mit Druckformen und der Fixierung im Betrieb selbst entwickelt.

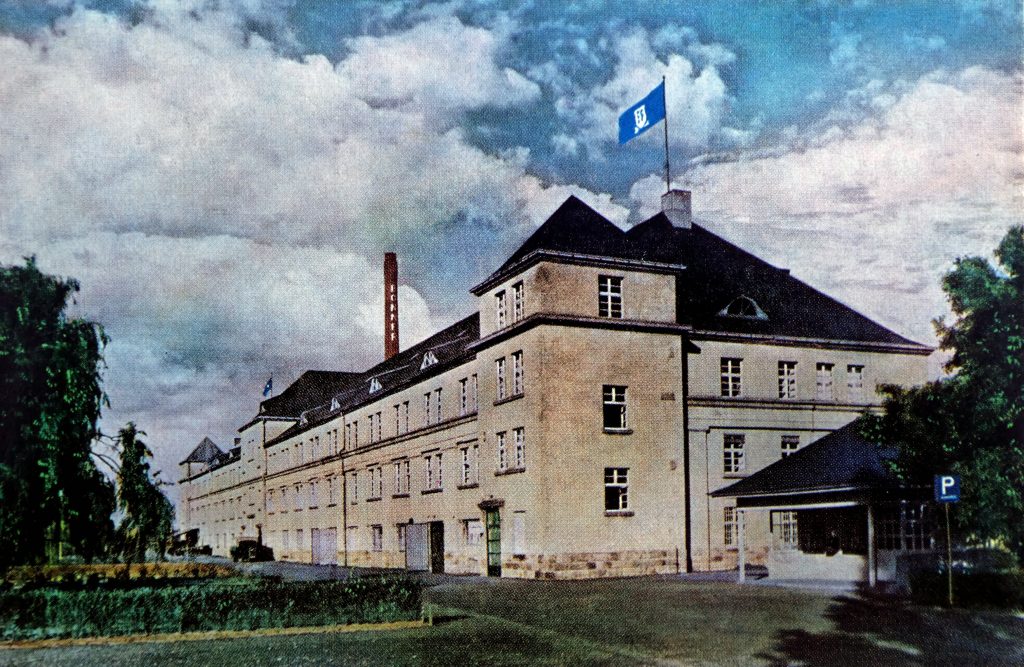

Erst 1928 erfolgte der Umzug von der Sterntorbrücke nach Graurheindorf – und zwar in eine große Kaserne aus dem Ersten Weltkrieg. 1929 konnte dort ein neues Filmdruckverfahren eingeführt werden, bei dem gewöhnliche Fahnen einfacher und schneller im Betrieb selbst Muster erhalten konnten.

1936 wurde der damalige Fabrikbesitzer Otto Meyer, der 1906 evangelisch getauft worden war, aber jüdische Großeltern besaß, in Zeitungsartikeln als Jude denunziert. Er wurde angeklagt, da „jüdische Firmen“ keine amtlichen Fahnen herstellen durften. Das Verfahren wurde aber bald eingestellt, vermutlich auch, weil die Firma an seinen nichtjüdischen Schwiegervater Wilhelm Hollweg überschrieben worden war. Meyer war zunächst arbeitslos; 1943 wurde er zu Zwangsarbeit in der städtischen Müllsortierung verpflichtet, wo er erkrankte. Seine Frau nahm sich nach einer Deportationsnachricht 1942 das Leben. 1944 wurde Otto Meyer als „Halbjude“ zunächst verhaftet. Doch mit Hilfe einiger lokaler Unterstützer gelang ihm während der Zwangsarbeit in der zerstörten Bonner Innenstadt eine abenteuerliche Flucht, wodurch er sich der Deportation entziehen konnte. Bis Kriegsende konnte er sich bei Adenau zu verstecken und so dem Zugriff der Nazi-Verfolger entgehen.

Foto: Wolkenkratzer, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Nach dem Krieg konnte Otto Meyer den Betrieb wieder übernehmen und erhielt Aufträge der britischen Besatzungsbehörde. Die Firma florierte in der Zeit des Wirtschaftswunders und dank ihrem Standort in der Bundeshauptstadt, so dass 1955 ein großer Shedbau unter anderem für die Bleicherei, Wäscherei und Färberei errichtet werden konnte. Die Produktion wurde später auf Werbeartikel verschiedenster Art, Zelte, Liegestühle und Sonnenschirme ausgeweitet. In besten Zeiten beschäftigte die Bonner Fahnenfabrik an die 400 Menschen, bekam aber ab den 1980er Jahren Probleme durch Billig-Konkurrenz aus Übersee, was zu geringen Gewinnen und einer drastischen Reduktion der Belegschaft führte. 2011 erfolgte die Übernahme durch den französischen Fahnenhersteller Doublet, der Anfang 2019 die geschrumpfte Produktion nach Hennef verlegte.

Zukünftig ist unter dem Titel „Bonner Flagge“ ein Umbau bzw. Abriss der historischen Gebäude und deren Nutzung als „ein modernes Wohn- und Arbeitsquartier“ geplant. Visualisierungen der Umbau-Planung auf der Website des Architekturbüros zeigen, dass sich die Anmutung des Fabrikgeländes grundlegend ändern wird.

Es ist eine massive Verdichtung, eine mächtige, auskragende Überbauung des unverkennbaren Walmdaches und seinen Turmhauben geplant, die zwei zusätzliche Geschosse ermöglicht. Die gegenüberliegende Shedhalle mit dem Sägezahndach muss fünfgeschossigen Neubauten weichen. Nur der Schornstein scheint symbolhaft, aber etwas eingeklemmt, davon zu kommen. Natürlich ist es erfreulich, dass überhaupt Teile des Gebäudeensembles erhalten bleiben. Aber dass „architektonische Stilelemente der Industriearchitektur“ erhalten würden, ist kaum nachzuvollziehen. Gerade das, was die Charakteristik der Architektur ausmacht, wird überbaut oder beseitigt. Deutlich spürbar ist hingegen der Wille, möglichst viel verwertbare Nutzflächen zu schaffen.

Text und Fotos: Detlef Stender

Adresse: Römerstraße 303–305

Literatur:

„Bonner Fahnenfabrik BOFA”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-255219

Bothien, Horst-Pierre: „Die getauften Meyers“. Otto Meyer und die „Bonner Fahnenfabrik“ im Nationalsozialismus. Online: http://www.bonner-geschichtswerkstatt.de/index.php/miszellen/60-qdie-getauften-meyersq

Bonner Flagge – Arbeiten und Wohnen im Stadtquartier, Projekt-Website der Cube Real Estate GmbH

Hoeft, Erwin: Fahnen wehen in aller Welt. Firmengeschichte zum 90-jährigen Bestehen der Bonner Fahnenfabrik in Bonn. Fahnenfabrik Bonn (Hg.), Bonn 1956