Rund um den Bahnhof Mehlem entwickelte sich Ende des 19. Jahrhunderts ein reges Industriegebiet – etwas was in Godesberg nicht gab und dort auch unerwünscht war. Die meisten dieser Betriebe rund um die Drachenburgstraße existieren nicht mehr. Heute arbeiten hier aber noch die Nachfolge-Firmen der Ringsdorff-Werke, SGL Carbon und GKN Sinter Metals. Dieser großflächige Firmenkomplex mit sehenswerter Architektur aus dem 20. Jahrhundert gehört heute zu den größten industriellen Arbeitgebern in Bonn.

In Lannesdorf, südlich von Godesberg, wurde schon seit Jahrhunderten der Abbau von Steinen und Erden betrieben. Im Bereich des Lyngsbergs, westlich am Hang über Lannesdorf, konnten Basalt, Quarzit und Ton gewonnen werden. Da der Transport mit Fuhrwerken sehr beschwerlich war, wurden ab 1874 drei Pferde-Schmalspurbahnen erbaut, die bis in den Bereich des bereits 1856 erbauten Mehlemer Bahnhofs und der dort angesiedelten Verarbeitungsbetriebe führten. Es gab etliche „Kunstbauten“, um diesen Bahnverkehr zu ermöglichen: ein Viadukt über die Grubenstraße, Dämme, Straßenüberbrückungen und eine Unterführung unter der Bahn, um auch an den Rhein zu gelangen. Die Bahnen wurden bis in die 1950er Jahre betrieben. Leider sind keine Zeugnisse dieser Ära erhalten.

Im Bereich des Mehlemer Bahnhofs existierten aus diesem Grund schon Ende des 19. Jahrhunderts verschiedene Betriebe, die aus dem örtlichen Ton feuerfeste Steine, Ziegel und Baumaterialien (Schamotte-Waren) herstellten. Alle diese Betriebe gingen später in den Rheinischen Chamotte- und Dinas-Werken auf. Stahlwerke, Gießereien, Zement- und Glasfabriken benötigten zunehmend feuerfeste Baustoffe, die von den Mehlermer Werken geliefert wurden. Die Rheinischen Chamotte- und Dinas-Werke beschäftigten Mitte der 1930er Jahre über 600 Arbeitskräfte. Die großflächigen Werksanlagen befanden sich an der Drachenburgstraße in der Nähe des Bahnhofs. Heute ist nur noch das große Verwaltungsgebäude hinter dem Parkplatz eines Discounters erhalten, und der Straßenname „Am Dinaswerk“ verweist auf die einstige Produktion feuerfester Materialien. Teile des Betriebsgeländes wurden abgeräumt und ein weiteres Areal von den Ringsdorff-Werken aufgekauft.

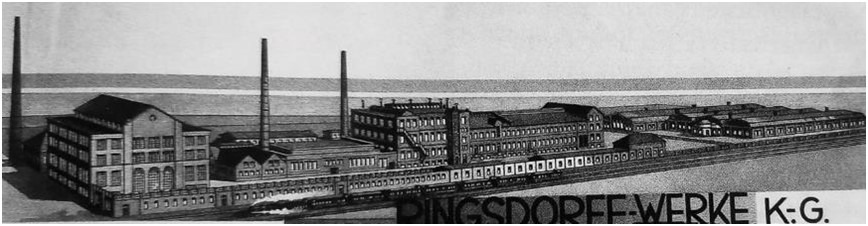

Die in Essen gegründeten Ringsdorff-Werke waren auf die Produktion von Kohlebürsten spezialisiert, die Strom für elektrische Bahnanlagen übertragen konnten. Später wurde Graphit für die Bürsten eingesetzt. Die Ringsdorff-Werke kamen 1910 nach Mehlem, weil dort in Bahnhofsnähe günstig große Gewerbeflächen zu erwerben waren. Der Betrieb wuchs rasch und ab 1916 wurden südlich der älteren, aufgekauften Fabrikbauten an der Bahnstrecke Fabrikneubauten errichtet.

Im Volksmund hieß – heute politisch nicht mehr ganz korrekt – ein Bereich der Produktion, aus dem die Arbeitenden abends schwarz vor Staub nach Hause kamen, „de Moora“, ein anderer, in dem hauptsächlich Frauen arbeiteten, „de Harem“.

Vom Fußweg aus, der vom Bahnübergang zwischen Fabrik und Bahn nach Süden führt, kann man die beeindruckende Architektur der Neubauten der Ringsdorff-Werke aus der Zeit ab 1916 mit ihren sachlichen und expressionistischen Elementen in Augenschein nehmen. In den 1920er Jahren kamen weitere Neubauten an der Galileistraße hinzu, ebenfalls entlang der Bahn gelegen.

Der Firmenleiter Hans Ringsdorff trat frühzeitig 1932 in die NSDAP und in die SA ein und unterstütze die Partei auch finanziell. Der Betrieb beschäftigte in der Rüstungsproduktion 1938 an die 2.000 Arbeitskräfte. Er wurde im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt, aber in der Nachkriegszeit weitergeführt. Nach dem Krieg wurde Ringsdorff zunächst die Firmenleitung entzogen. Er konnte diese aber nach einem Entnazifzierungsverfahren 1947 wieder übernehmen. In dem Verfahren fand er zahlreiche Fürsprecher, nicht zuletzt auch aus der eigenen Belegschaft. Die Nachfrage nach Bürsten und anderen Bauteilen aus dem Ringsdorff-Werk zog schnell wieder an und 1960 fanden an die 1.000 Menschen dort Arbeit.

Nach verschiedenen Besitzerwechseln gingen die Ringsdorff-Werke schließlich 1992 in den Besitz der SGL Carbon-Gruppe über. In Mehlem werden allerdings keine Karbonwerkstoffe hergestellt, sondern weiterhin Graphitprodukte, die zunehmend von der Halbleiterindustrie und Herstellern von E-Automobilien nachgefragt werden. Aus kohlenstoffhaltigen Materialien entsteht im Werk ein Spezialgraphit, der mit 2.000 Bar gepresst und bei Temperaturen bis 3.000 Grad erhitzt wird. Aus den Graphitblöcken werden dann vor Ort nach Vorgaben der Kunden besonders präzise Teile erstellt, die hitzebeständig und korrisionsfest sind.

Zum Firmenkomplex im nördlichen Bereich gehört auch die Firma GKN, die aus einer Abteilung der Ringsdorff-Werke hervorgegangen ist. Seit den 1930er Jahren wurden dort aus Metallpulver unter hohem Druck und Temperaturen um 1.000 Grad Sintermetalle hergestellt, eine Art Metallkeramik, die als hochpräzise Werkstoffe in jüngerer Zeit vor allem in der Autoindustrie verwendet werden. Der Betriebsteil, der 1993 formal abgetrennt wurde und seit 1997 unter dem Namen GKN Sinter Metals produziert, erlebte einen Aufschwung und vergrößerte die Gewerbefläche erheblich. Das große Firmenareal umfasst Flächen zwischen Galileistraße, Mallwitzstraße und Pennefeldsweg – unter anderem auch das ehemalige Knauber-Gelände.

Bei GKN waren 2022 rund 450 Mitarbeitende beschäftigt, bei SGL Carbon Anfang 2024 sogar 850. Der Firmenkomplex in Nachfolge der Ringsdorff-Werke ist einer der größten industriellen Produzenten in der Bonner Region – in Bezug auf die Beschäftigten, aber auch in Hinsicht auf die Flächen und den Energieverbrauch.

Text und Fotos: Detlef Stender

Adressen: Am Dinaswerk 1 / Drachenburgstraße 1 / Galileistraße / Pennefeldsweg

Literatur:

Behrens, Ingrid: „In sozialer Hinsicht für Belegschaft viel getan“- Die Ringsdorff-Werke in Mehlem / Erhard Stang: Hans Ringsdorff und der Nationalsozialismus, in: Bonner Geschichtswerkstatt: Bad Godesberg – ein historisches Lesebuch, Bonn 2008, S. 109-116

Heidermann, Horst: Die Entwicklung der Industrie in dem Badeort Godesberg. Bonn 2014, S. 144ff.

Strack, Herbert: Grubenbahnen in Lannesdorf. In Godesberger Heimatblätter, 34 (1996), S. 134-144